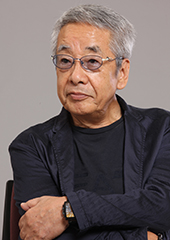

1936年、東京、葛飾堀切生まれ。

疎開先の茨城県島名村(現つくば市)で育ち、

水海道第一高等学校卒。

日本レコード大賞審査委員長を7年間つとめ、2018年から制定委員。

日本アマチュア歌謡祭、2020年からは

山形・天童市の「天童はな駒音楽祭」の審査委員長を務める。

2018年日本レコード大賞功労賞を受賞。

日本レコード協会・レコード倫理審査会委員

大衆音楽の殿堂(古賀政男音楽財団)運営委員

演歌、歌謡曲を中心にしたコラム多数、音楽評論家と呼ばれる。

自称“はやり歌評判屋”。歌う人、作る人との交友が多岐で、長く深い。

特徴は60年近い歌社会密着取材による昭和、平成、令和の“はやり歌体験記”

昭和、平成の大衆音楽の変化と時代のかね合いを語って、テレビ、ラジオなどに出演。

エピソードたくさん。

スポニチ在籍中から、ジャーナリスティックな視点で歌づくりを続ける。

日本レコード大賞など受賞作多数。

代表作はこちら。

川中美幸一座の長期公演を軸に舞台活動。

少年時代からの夢の実現で、70歳の明治座が初舞台、

声がかかれば喜び勇んでどこへでも・・・。

東宝現代劇75人の会所属。

出演リストはこちら。

1956年スポーツニッポン新聞社のアルバイト"ボーヤ"に採用され、

校閲部、整理部を経て、1964年文化部に異動、音楽担当記者になる。

後に文化部長、運動部長、編集局長、常務取締役などを経て、2000年フリーに。

その間、系列のスポニチテレビニュース社(現スポニチクリエイツ)取締役として

映像関係の仕事も体験。

現在、雑文業に音楽プロデューサー、俳優ほかを兼業。

湘南葉山の海辺ぐらしと東京歌社会を往復。

妻と猫の風(ふう)、パフの4人暮らし。

根っからの歌好きである。歌馬鹿である。 25年ほど前にはじめて会って以来、この人ちょっと変わったなと思ったことが、ただの一度もない。いつ会っても、歌好きであり、歌馬鹿であった。いまは何だか大層な肩書きがあるらしいが、そのころは単に無冠の新聞記者だった。「スポーツニッポン」の文化部の記者だった。前をはだけたコートのポケットに手をつっこみ、風もないのにいつも風に吹かれるように揺れながら歩き、どこがどうという特徴もなく、温和な人柄で、親しげな語り口で、いつも眼鏡の奥で優しい目が笑っていて、けれど話が 歌のことになると、途端に飢えた狼のように目がひかった。

このごろは、狼にとって不幸な時代である。 胸の中に温め、ときどき惜しそうに掌にとり出し、頬ずりしたくなるような歌がない。 ふと、手帳の隅に書きつけておきたい歌がない。 力を失った友の背に、せめて歌いかけてやりたい歌がない。 この狼が恋しがっているのは、片仮名まじりの洒落た<歌詞>なんかではなく、溜息のような歌の<文句>である。 掌いっぱいの砂が零れ落ちた後、たった一粒残った砂金のような <文句>なのである。 それが、ない。 いまは、ない。 だからこの狼、夜な夜なふりしぼるような声で、月に向かって吠えている。

まだ歌があったころ、それでもこの人は、もっと歌を、もっと歌をと 吠えていた。 もう二十年になるが、あのころ大晦日の夜といえば、この人と阿久悠と、 白いホテルの天辺の部屋で、もっと歌を、もっと歌をで、東の空が明けていたものだ。 本当のところは、どんな経緯でその歌が生まれたかは知らないが、 私は、「津軽海峡冬景色」も「舟唄」も、あるいは「昭和放浪記」や 「熱き心に」だって、 阿久悠は小西良太郎の遠吠えを耳のどこかに聴きながら書いたものだと思っている。 それくらい、あのころの二人は熱かった。 いまもつづいている毎年夏の「甲子園の詩」も、そのころの二人の<熱き心>から生まれたものである。

もう一度、狼が嬉し啼きする時代はやってくるだろうか。 目を上げると、木洩れ日のように暖かく、キラキラと光りながら歌が降ってくる季節は帰ってくるのだろうか。たとえば、この人が泣く歌の<文句>は、「舟唄」なら、 <<お酒はぬるめの燗がいい/肴はあぶったイカでいい/女は無口なひとがいい

・・・・・・>>であり、星野哲郎なら、 <<ガンでオヤジを失くしたママが/店をたたんで博多へ去った/ながながお世話になりました・・・・・・/ひと筆書いた貼り紙の/「な」の字が泣いてる裏通り>> という、あまり人に知られていない<文句>だったりする。 この人は、ひたすらに泣きたいのである。 泣くことこそ、人が生きている証なのである。 あと残された日々のうちで、一度でも多く泣きたいと願って、悲しい色の月に吠えているのである。

その狼が、暮れの<レコード大賞>に戻ってくるという。

私は久しぶりに大晦日のその時間、テレビの前に坐ろうと思っている。